Eltern-Kind-Beziehung

Fünf Sätze, an denen man Eltern mit narzisstischen Tendenzen erkennen kann

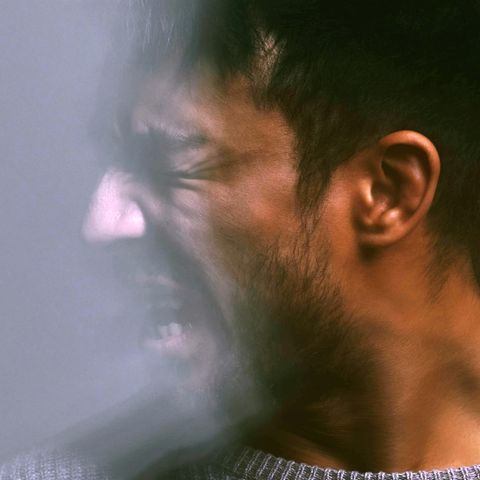

Kinder vertrauen ihren Eltern. Doch was, wenn es denen mehr um sich geht und weniger um das Wohl des Kindes? Der stern zeigt fünf Sätze, die narzisstische Eltern entlarven.

Eltern sind die ersten Stimmen, die ein Kind hört. Sie legen Worte in die Welt, die nachhallen. Manche bauen Brücken, andere Mauern. Wenn Eltern nicht die Kinder, sondern ihr eigenes Spiegelbild lieben, dann verraten sie sich in ihren Sätzen. Mit dem stern bespricht Dipl.-Psychologin Christine Geschke fünf Sätze, die das innere Drehbuch eines narzisstischen Elternteils entlarven.

1. Narzisstische Eltern: „Ohne mich wärst du nichts“

Ein Satz wie ein eiserner Ring um den Hals. Narzisstische Eltern stellen sich selbst als Quelle allen Erfolges dar. Ein Kind, das glauben soll, nur durch die Gnade der Eltern wertvoll zu sein, traut sich kaum, eigene Wurzeln zu schlagen. „Ohne mich wärst du nichts“ – ein klassischer Satz, der auf Entwertung abzielt. „Es wird betont, dass damit das Selbstwertgefühl des Kindes untergraben wird“, so Geschke. Das Kind habe keinen eigenen Wert, sondern nur dadurch, dass jemand für das Kind da gewesen sei. Diese Entwertung mache in der Folge abhängig: Wer selbst nichts wert sei, brauche umso mehr die Person, die diese Abwertung verursacht habe. „So entsteht nicht nur ein defizitäres Selbstwertgefühl, sondern auch ein starkes Gefühl der Abhängigkeit“, so die Expertin. Wer sich befreien will, muss sich zuerst von diesem Gedanken lossagen: Wert ist kein Geschenk, das andere verteilen.

Zur Person

Dipl.-Psychologin Christine Geschke ist Beraterin und Therapeutin in Hamburg und legt ihren Fokus auf Paare und Beziehungen. Sie berät in eigener Praxis Einzelpersonen, Paare und Familien

2. „Das bildest du dir ein“

Rauch, der alles vernebelt. Kindheit ist ein Terrain des Entdeckens, aber dieser Satz macht aus klaren Wegen ein Labyrinth. Gefühle werden abgestritten, Erinnerungen umgeschrieben, Wahrnehmung zerlegt. Narzisstische Eltern löschen die Grenze zwischen real und eingebildet. „Ein Kind, das so etwas erlebt, wird zutiefst verunsichert und beginnt, sich selbst nicht mehr zu vertrauen“, so Geschke. „Es spürt, dass etwas nicht stimmt – doch wenn die Mutter oder der Vater behauptet, es sei ganz anders gewesen, wird seine Wahrnehmung infrage gestellt“, erklärt sie weiter. Man spreche dem Kind seine eigene Realität ab, indem man seine Gefühle nicht validiere, sondern sie indirekt als falsch erkläre. „Das habe ich nie gesagt“ oder „So war es doch gar nicht“ seien klassische Sätze, die diesen Effekt verstärken. Das sei extrem schwierig für das Kind, weil es lerne, seinen eigenen Empfindungen und Erinnerungen nicht mehr zu glauben.

3. „Du solltest dankbar sein“

Eltern geben – Nahrung, Obdach, Kleidung –, doch narzisstische Eltern sehen das nicht als Pflicht, sondern als Gnade. Wer sich ständig schuldig fühlt, weil er nicht genug „zurückgeben“ kann, verliert das Recht auf eigene Bedürfnisse. „Genau hier wird moralischer Druck ausgeübt – und das umso mehr, wenn er von einem Elternteil kommt. Es ist bereits belastend, wenn ein Freund so etwas sagt, doch wenn es die eigene Mutter oder der Vater tut, entsteht ein besonders starker Druck“, erklärt Geschke. Man fühle sich moralisch verpflichtet, füge sich und verliere zunehmend die eigene Entscheidungsfreiheit.

4. „Warum tust du mir das an?“

Schuld wird wie ein Mantel übergestreift. Narzisstische Eltern sehen sich als Opfer, wenn das Kind eigene Wege geht. Jede Entscheidung, die nicht in ihr Drehbuch passt, wird als Verrat empfunden. „Das heißt, hier wird moralischer Druck ausgeübt und Schuld zugeschrieben“, so Geschke. Wer sich schuldig fühle, sei oft in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt und gerate in eine Art Abhängigkeit sowie einen Zugzwang zur Wiedergutmachung. Zudem spiele Schuld generell eine große Rolle beim Thema Narzissmus, da sie dazu diene, Menschen zu binden und gefügig zu machen.

5. „Ich will doch nur das Beste für dich“

Die Zuckerkruste auf einer bitteren Pille. Das „Beste“ bedeutet oft: Kontrolle, Anpassung, das Aufgehen im elterlichen Willen. Wer sich entzieht, ist undankbar, wer widerspricht, undankbar. Auch hier werde darauf abgezielt, ein schlechtes Gewissen zu erzeugen, wodurch ein Schuldgefühl entstehe, so Geschke. Die Konsequenz sei, dass man kaum anders könne, als diesem Schuldgefühl nachzugeben und den Bedürfnissen des Elternteils zu entsprechen. „Letztlich führt das zu Selbstverleugnung und dem Muster: ‚Ich mache, was du von mir erwartest'“, sagt die Expertin. Doch das Beste ist nicht das, was Eltern wollen – es ist das, was das Kind selbst als sein Glück erkennt.

„Kinder, die in einem Umfeld aufwachsen, in dem Schuldgefühle gezielt eingesetzt werden, neigen dazu, diese Schuld schnell anzunehmen. Wenn sie sich über Schuld an jemanden gebunden fühlen, fällt es ihnen schwer, sich abzugrenzen, und sie sind eher bereit, den Erwartungen anderer nachzugeben“, so Geschke. Dies erhöhe das Risiko, später in abhängige oder toxische Beziehungsmuster zu geraten, in denen erneut jemand Macht und Kontrolle über sie ausübe – weil sie durch Schuld leicht zu manipulieren seien.

Wenn Kinder von Narzissten großgezogen werden

Die Gefahr, solche Muster ins eigene Erwachsenenleben zu übertragen, ist groß. Ein Kind, das so aufwächst, entwickelt oft ein defizitäres Selbstbewusstsein und geht mit tief verwurzelten Minderwertigkeitsgefühlen ins Leben. „Es fühlt sich nicht gut genug, glaubt, andere seien grundsätzlich besser, und gerät dadurch häufig an Partner, die dominant oder kontrollierend sind“, so Geschke über die Konsequenzen. Da diese Dynamik vertraut erscheint, fällt es schwer, sie zu durchbrechen – vor allem, wenn das Gefühl vorherrscht, ohnehin nichts Besseres verdient zu haben.

Diese tief verinnerlichten Glaubenssätze können fatale Folgen haben: Das ständige Gefühl, Fehler zu machen, während andere im Recht sind, führt zu Unsicherheit und Selbstzweifeln. Psychologin Geschke: „Man fühlt sich klein und unbedeutend – weil man es gewohnt ist, klein gemacht zu werden“.

Sprache ist Macht. Narzisstische Eltern nutzen sie, um Kontrolle zu behalten, um Liebe an Bedingungen zu knüpfen, um Kinder kleinzuhalten. Wer solche Sätze hört, sollte sie hinterfragen, ihnen das Echo nehmen. Geschke warnt allerdings vor Hobby-Diagnosen: „Narzissmus ist eine tiefgreifende psychiatrische Erkrankung, das darf man nicht vergessen. Er muss unbedingt von jemandem abgegrenzt werden, der lediglich egoistische oder narzisstische Tendenzen zeigt.“